建設業

コンプライアンス

建設廃棄物にかかわる排出事業者責任について

投稿日 2025年3月19日 最終更新日 2025年3月24日

事業者にとって、事業活動に伴って生じた廃棄物は、とにかく早く目の前から消えて欲しいものであり、その処理(運搬や処分)についても品質を追及する経済的合理性に乏しく値段の安さが優先されやすいという特徴があります。このため、廃棄物処理業界は、ダンピング競争に巻き込まれやすく悪質な業者が利益を得る一方で、重大な環境汚染を引き起こす構造的特性があると言われています。

このような背景のもと、廃棄物処理法では、廃棄物を発生させた事業者は廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと規定しています。事業者自らが廃棄物を処理することが大原則であり、その処理を他人に委託する場合であっても、この処理責任から逃れることはできません。さらに、当該廃棄物が適正に処分されたかどうかを最後まで見届ける必要があります。これが、廃棄物処理法における排出事業者責任といわれるものです。(※1)

建設工事に伴い大量に発生する建設廃棄物については、注文者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となることに注意が必要です。

※1.青森・岩手県境不法投棄事件(2000年);青森県の中間処理業者が自社敷地内に廃棄物を不法投棄していた事件。廃棄物の総量は、青森側約114.9万t、岩手側約49.8万tとされる。首都圏の排出事業者約12,000社には、廃棄物処理法18条1項に基づく報告徴収が行われた他、青森・岩手両県は、当初は委託基準違反などを理由に、排出事業者に対する措置命令を行ったが、2005年以降は迅速な処理を進めるため、排出事業者に対して自主撤去、費用拠出を依頼するという方向性で解決が図られた。

1.建設廃棄物の排出事業者は誰か

廃棄物処理法において、排出事業者とは、事業活動に伴って生じた廃棄物を排出する人(当該廃棄物の所有者など)を指しますが、建設工事においては、発注者、発注者から工事を直接請け負った元請業者、下請業者等関係者が多数おり、これらの関係が複雑になっているため、廃棄物処理についての責任の所在があいまいになってしまうおそれがあります。このため、建設廃棄物については、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、例外(法第21条の3)として、元請業者に排出事業者としての処理責任を負わせています。

2.排出事業者責任の内容

排出事業者責任の内容を簡単に言うと、「自分が出した廃棄物は自分で処理(運搬や処分)する。処理できない場合は、廃棄物処理業の許可を得た業者と契約書を締結し処理を委託する。委託の都度マニュフェストを正しく使用し、自分が出した廃棄物が最終処分されるまでの工程を確認する。」ということになります。その主なものを以下に列挙します。

【排出事業者責任~主なもの】

| 処理責任 | 排出事業者は、事業活動で発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(法第3条、第11条) |

| 処理基準の遵守 | 排出事業者が自ら処理する場合は、政令で定める処理基準に従わなくてはならない。(法第12条第1項(産廃)、第12条の2第1項(特管)) |

| 委託基準の順守 | 排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、政令で定める委託基準(書面による委託契約の締結、許可業者への委託など)に従わなければならない。(法第12条6項、第12条の2第6項) |

| 管理票交付義務 | 排出事業者は、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、電子マニフェストの登録または紙マニフェストの交付をしなければならない。(法第12条の3) |

| 管理票交付等状況報告書の提出 | 管理票交付者は、毎年6月末までに3月末までの1年間に交付した管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。(法第12条の3第7項) |

| 委託した場合の最終処分までの注意義務 | 産業廃棄物の処理を他人に委託した排出事業者は、発生から最終処分が終了するまでの一連の行程の処理が適正に行われるために必要な措置(適正な処理料金の負担など)を講ずるように努めなければならない。(法第12条第7項) |

3.(産業廃棄物の)処理基準について

産業廃棄物の処理基準には、以下のものがあります。

【産業廃棄物の処理基準】(廃棄物処理法施行令第6条第1項1号~5号、第8条)

| ①産業廃棄物の収集又は運搬基準(積替え保管を含む) |

| ②産業廃棄物の処分又は再生基準 |

| ③産業廃棄物の保管基準 |

| ④産業廃棄物の埋立処分基準 |

| ⑤産業廃棄物の海洋投入処分基準 |

※処理基準の詳細については、☞大阪府「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり(産業廃棄物 排出事業者向け」のp19〜31を参照願います。

実際に、排出事業者(元請け)自らが、産業廃棄物の中間処理や最終処分を行うことはほとんどなく、その多くは産業廃棄物処理業者に処理を委託していると思われます。しかし、排出事業者責任の原則がある以上、その責任はあくまでも排出事業者にある、ということになります。

排出事業者(元請け)が、廃棄物の処分場まで自ら運搬する場合は、上記①の収集または運搬基準が適用されます。この場合(排出事業者の自ら運搬の場合)は、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。

排出事業者(元請け)が、廃棄物の処分を自ら行う場合は、上記②④⑤の処分基準が適用されます。この場合、(特別管理)産業廃棄物処分業の許可は必要ありませんが、自己施設であっても処理施設設置の許可が必要になる場合があるので、施設を設置する場合は、事前に管轄自治体等に確認してください。

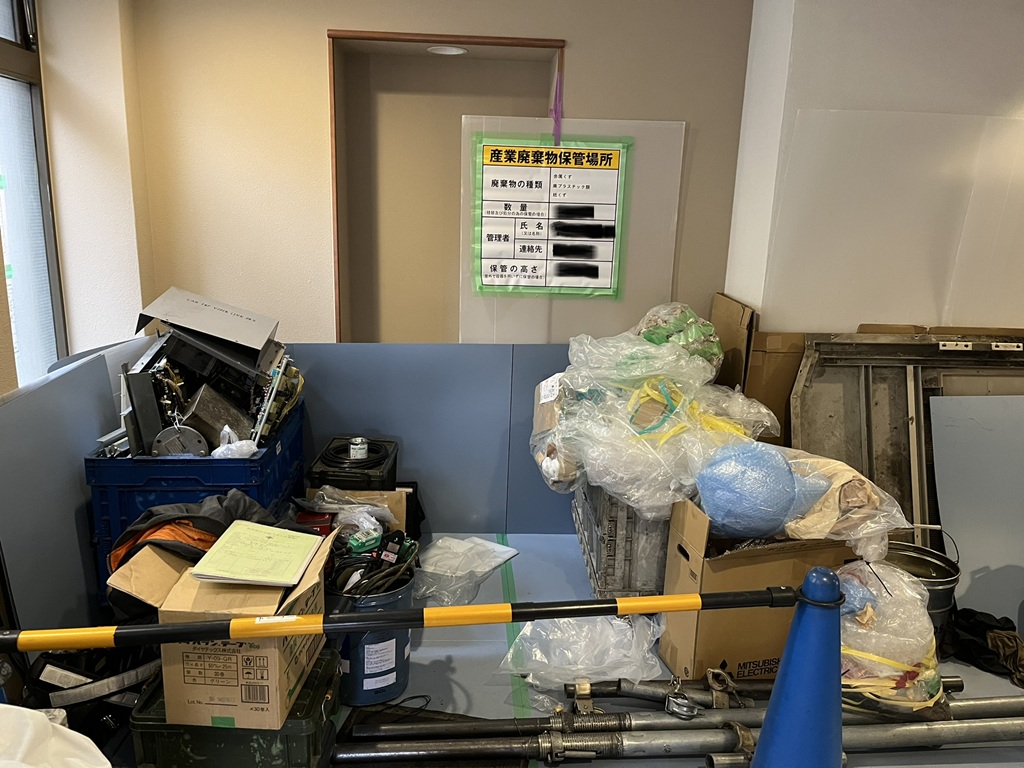

排出事業者が産廃処理業者に委託する場合でも、処理業者が収集に来るまでの間は、事業場(現場)に廃棄物を保管することになります。この場合は、上記③の保管基準が適用されます。

4.(産業廃棄物の)委託基準について

産業廃棄物の処理(運搬や処分)を他人に委託する場合には、以下の基準を遵守する必要があります。

- 産業廃棄物の運搬にあたっては、収集運搬の許可等を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること

- 産業廃棄物の処分にあたっては、処分の許可等を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること

- 法律で定められた内容の契約書で契約すること

委託契約の締結にあたっては、相手方の業者が都道府県知事等の許可を受けているか、委託する産業廃棄物の種類や処理方法がその事業の範囲に含まれているか、などを相手方の許可証で確認する必要があります。取り扱うことのできない廃棄物の処理を委託したり、処理能力が不十分な業者に委託したりすると、罰則(委託基準違反)を受けることがあります。

5.委託契約書における遵守事項

- 書面による二者間契約

産業廃棄物の委託契約は、排出事業者が収集運搬業者、処分業者それぞれと書面による契約を結ばなければなりません。 (運搬と処分を同一の業者へ委託する場合は、1本の契約でも可)

- 契約書の保存

委託契約書は契約終了日から5年間保存しなければなりません。

- 委託契約書の記載事項

委託契約書には下記の事項を必ず記載しなければなりません。

【契約書記載事項】 〇・・必要

| 必要な条項 | 収集 運搬 | 処分 |

| 委託する産業廃棄物の種類 | 〇 | 〇 |

| 委託する産業廃棄物の数量 | 〇 | 〇 |

| 運搬の最終目的地の所在地 | 〇 | ー |

| 処分又は再生の場所の所在地 | ー | 〇 |

| 処分又は再生の方法 | ー | 〇 |

| 処分又は再生の施設の処理能力 | ー | 〇 |

| 最終処分の場所の所在地 | ー | 〇 |

| 最終処分の方法 | ー | 〇 |

| 最終処分施設の処理能力 | ー | 〇 |

| 委託契約の有効期間 | 〇 | 〇 |

| 委託者が受託者に支払う料金 | 〇 | 〇 |

| 産業廃棄物許可業者の事業の範囲 | 〇 | 〇 |

| 積替え又は保管を行う場合 ●積替え保管場所の所在地 ●積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類及び保管上限 ●安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許否等 | 〇 | ー |

| 委託者側からの適正処理に必要な情報 ●性状、荷姿に関する情報 ●通常の保管状況の下での腐敗、揮発など性状の変化に関する情報 ●他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する情報 ●JIS C0950号に規定する有害物質(鉛等6物質)の含有マークの表示に関する事項 ●石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等に係る記載 ●その他取り扱う際に注意すべき事項 | 〇 | 〇 |

| 委託契約の有効期間中に、廃棄物の性状等が契約締結時の内容から変更を生じた場合、変更情報が受託者側に適切に提供されるよう、変更に関する情報の伝達方法に関する事項 | 〇 | 〇 |

| 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 | 〇 | 〇 |

| 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項 | 〇 | 〇 |

【添付書類】次のいずれか

| 産業廃棄物処理(収集運搬及び処分)業の許可証の写し |

| 再生利用業に関する環境大臣の認定証の写し |

| その他、他人の産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処分が、その事業の範囲に含まれるものであることを証する書面 |

産業廃棄物収集運搬業の許可取得をお考えの場合は、弊所にご相談ください!